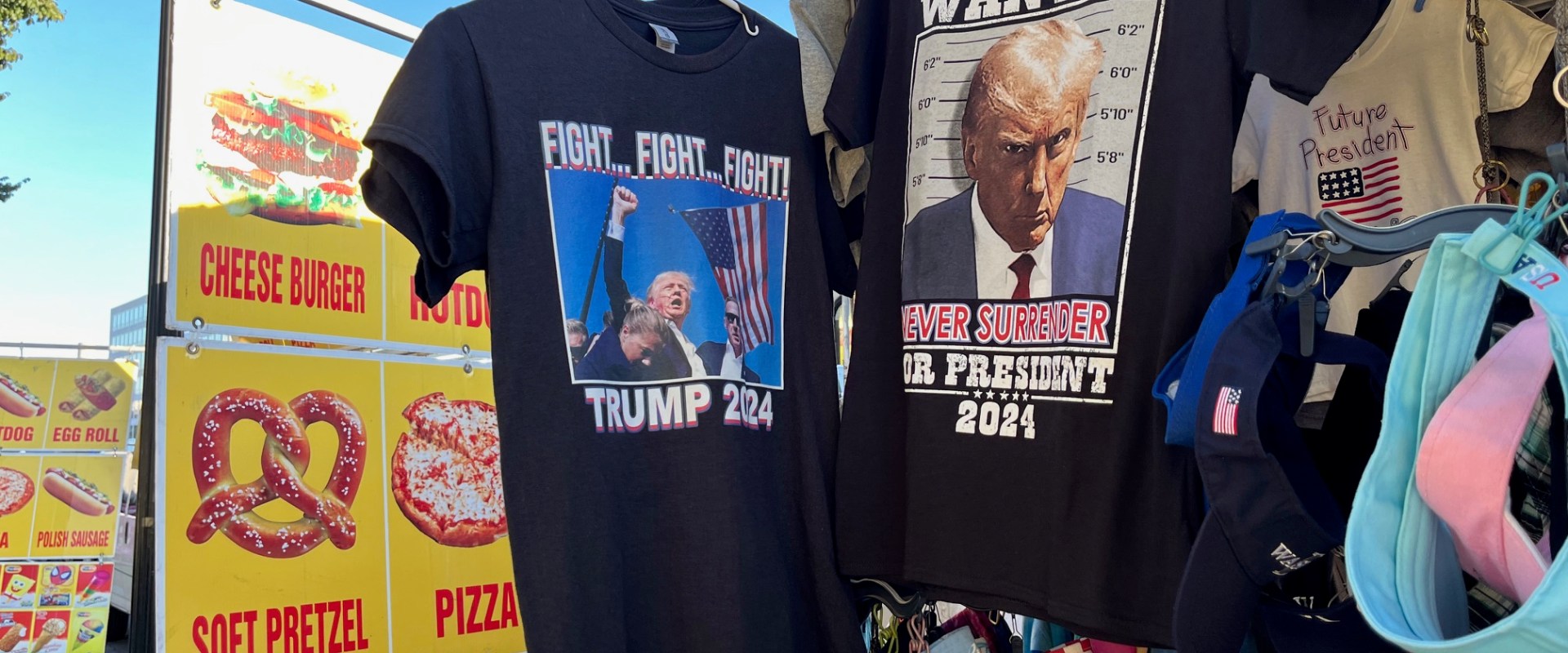

Donald Trump ist am Samstagabend in Pennsylvania nur knapp dem Tod entronnen. Das Bild des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der Sekunden nach dem Attentat blutüberströmt mehrmals die Faust in die Luft streckt, droht zu einem Symbol des Wahljahres zu werden. Der amerikanischen Öffentlichkeit dämmert langsam, wie gefährlich die Polarisierung im Land geworden ist.

Damit sei Amerika gestern haarscharf an einem Bürgerkrieg vorbeigeschrammt, zitiert der Terrorismusexperte Peter R. Neumann den Politikwissenschaftler Arie Perlinger. Wäre Trump erschossen worden, hätte das zu einer Explosion politischer Gewalttaten geführt.

Das ist glücklicherweise nicht passiert. Die Gefahr einer Eskalation ist aber längst nicht vorbei.

Seit dem rechtsradikalen Sturm auf das Kapital vom 6. Jänner 2021 diskutieren Politikwissenschaftler über die Gefahren eines neuen amerikanischen Bürgerkrieges. Die Bezeichnung mag übertrieben sein, die Warnungen vor einer Welle der Gewalt sind aber berechtigt. In den sozialen Medien gibt es nach dem Attentat auf Trump immer mehr Aufrufe zur Rache an liberalen Politikern.

Über die Motive des Attentäters war vorerst nichts bekannt. Der 20-jährige Bursche aus der Nachbarschaft in Pennsylvania war als Republikaner registriert. Nachdem jedoch bekanntgeworden war, dass er als 17-jähriger 15 Dollar für eine progressive NGO namens Act Blue gespendet hat, wurde das umgehend politisch ausgeschlachtet.

Senator Tim Scott, ein Republikaner aus South Carolina, der gerne Trumps Vizepräsidentschaftskandidat werden möchte, behauptet auf Twitter, die radikale Linke und die Medien seien für das Attentat mitverantwortlich („aided and abetted“), weil sie Trump als Faschisten und Gefahr für die Demokratie bezeichnet hätten.

Von Republikanern kommen aber auch Aufrufe, die Rhetorik herunterzufahren.

Mike Johnson, der republikanische Speaker des Repräsentantenhauses, fordert ein Ende der spalterischen Rhetorik, kündigt aber auch eine Untersuchung des Secret Service an, der Trump zu wenig geschützt habe. Unterschwellig unterstellt wird eine Verschwörung des Staates gegen den Donald Trump, den selbsternannten Kämpfer wider das Establishment. Tatsächlich dürfte es unverzeihliche Schlampigkeit der Polizeibehörden gewesen sein, dass der Attentäter auf dem Dach eines nahegelegenen Gebäudes Position beziehen könnte.

Nach dem Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan im Jahr 1981 hat es zumindest eine Diskussion über strengere Waffengesetze gegeben. Der bei diesem Anschlag schwer verletzte Pressesprecher Reagans, James Brady, begann aus dem Rollstuhl eine Kampagne gegen automatische Waffen. Solche Initiativen darf man dieses Mal keine erwarten.

Joe Biden hat mit Trump telefoniert, wie sich das für einen Präsidenten und präsumptiven Gegenkandidaten gehört. Alle führenden Demokraten haben den Anschlag verurteilt.

Morgen beginnt der Wahlparteitag der Republikaner in Milwaukee. Die endgültige Krönung Donald Trumps zum Präsidentschaftskandidaten steht bevor. Gegen einen schwächelnden Biden ist der Republikaner inzwischen Favorit.

In Demokratien haben politische Auseinandersetzungen gewaltfrei zu verlaufen. Auch Drohungen mit Gewalt sollten keinen Platz haben. Trump hat gegen dieses Prinzip schon beim Präsidentschaftswahlkampf 2016 mit dem Slogan „Lock her up“ gegen Hillary Clinton verstoßen. Nach dem gestrigen Attentat sind auf der Republikanischen Convention Racheschwüre zu befürchten. Sie würden die Krise der amerikanischen Demokratie vertiefen.

Ähnliche Beiträge